Fast jeder zehnte Mensch weltweit arbeitet 55 Stunden oder mehr pro Woche. (highlight: Damit hat er oder sie ein 35 Prozent höheres Risiko für einen Schlaganfall und ein 17 Prozent höheres Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, verglichen mit einer Arbeitszeit von 35 bis 40 Wochenstunden.) Zu diesen Schätzungen kommt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

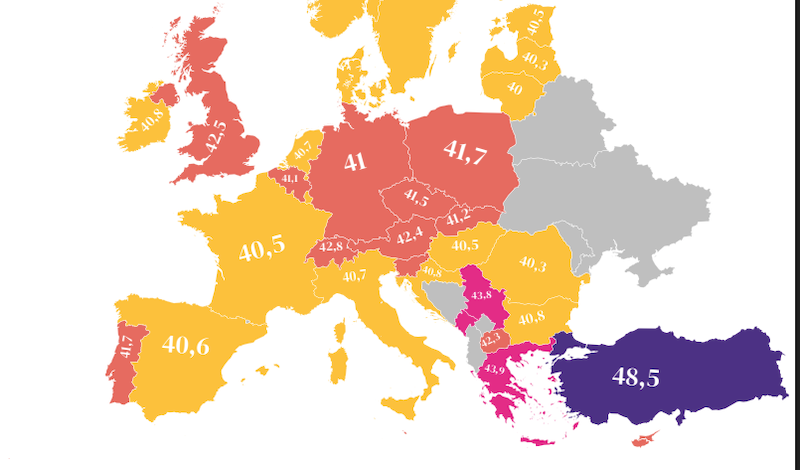

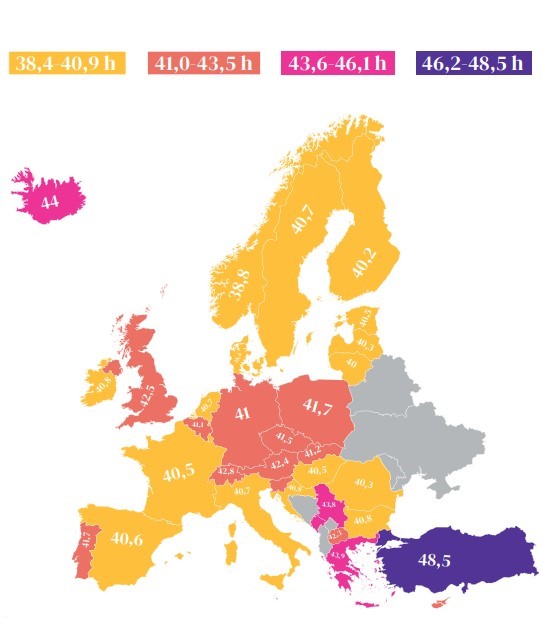

In Europa sind es rund 3,5 Prozent der Bevölkerung, die derart lange Normalarbeitszeiten haben. Vollzeitbeschäftigte zwischen 15 und 64 Jahren arbeiten in Österreich durchschnittlich 42,4 Stunden pro Woche (siehe Grafik 1). Der Schnitt in der Europäischen Union1 liegt bei 41,1 Stunden (EU-28 inklusive Vereinigtes Königreich, 2019).

Durchschnittliche normalerweise geleistete Arbeitsstunden von Vollzeitbeschäftigen in h (Flächen) und Teilzeitquote in % (Punkte)

Quelle: Eurostat, Jahresdurchschnitt 2019, Erwerbstätige 15-64 Jahre

Abgesehen von Gesundheitsgefährdungen durch jahrelange Überlastung, beeinflussen vor allem lange Tagesarbeitszeiten unser Wohlbefinden: Ermüdungserscheinungen treten nach acht, spätestens zehn Stunden Arbeit auf, erklärt Gerhard Blasche, Psychologe am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien: „Das bedeutet erstens ein höheres Stresslevel, weil ich mich mehr anstrengen muss, zweitens habe ich weniger Zeit für Erholung und Schlaf, und drittens brauche ich nach stressigen Arbeitstagen länger um abzuschalten.“ In einer Untersuchung zeigten Blasche, Verena-Maria Bauböck und Daniela Haluza, dass Altenpfleger:innen nach zwei 12-Stunden-Arbeitstagen drei freie Tage benötigen, um sich nach eigener Einschätzung vollständig zu erholen.

Unbezahlte Arbeit

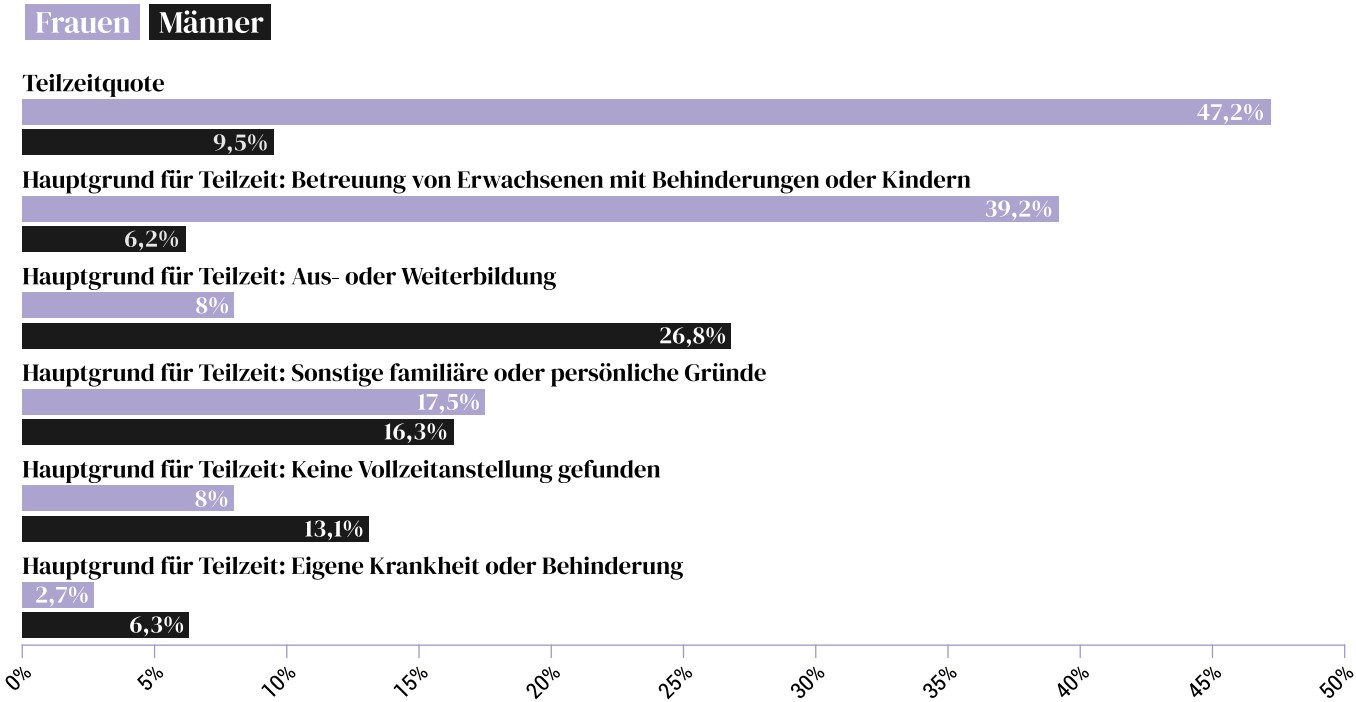

In Österreich ist die Teilzeitquote mit 27 Prozent der Erwerbstätigen von 15 bis 64 Jahren im europäischen Vergleich hoch. Teilzeitarbeit ist dabei klar geschlechterabhängig: Fast die Hälfte aller Frauen und nur jeder zehnte Mann zwischen 15 und 64 Jahren arbeitete 2019 in Teilzeit (siehe Grafik 2). Der Hauptgrund für Teilzeitarbeit liegt dabei für Frauen in der Kinderbetreuung, für Männer in der Aus- und Weiterbildung.

Quelle: Eurostat, Jahresdurchschnitt 2019, Erwerbstätige 15-64 Jahre

Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Freiwilligenarbeit und deren gesundheitlichen Auswirkungen fließen weder in die Arbeitsmarkt- noch in die Gesundheitsstatistiken ein. Die aktuellste repräsentative Studie für Österreich ist die Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria 2008/09. Sie hat gezeigt, dass Frauen im Durchschnitt pro Tag fast doppelt so viel Zeit für unbezahlte Arbeit aufbringen als Männer, nämlich 4 Stunden 53 Minuten.

Da Frauen häufiger durch familiäre Verpflichtungen beansprucht werden als Männer, sei ihre mentale Gesundheit bereits bei 38 Stunden Wochenarbeitszeit gefährdet, hat eine australische Studie ergeben. Bei Männern liege die Gefährdungsschwelle bei 43,5 Stunden.

Arbeitszeitwünsche

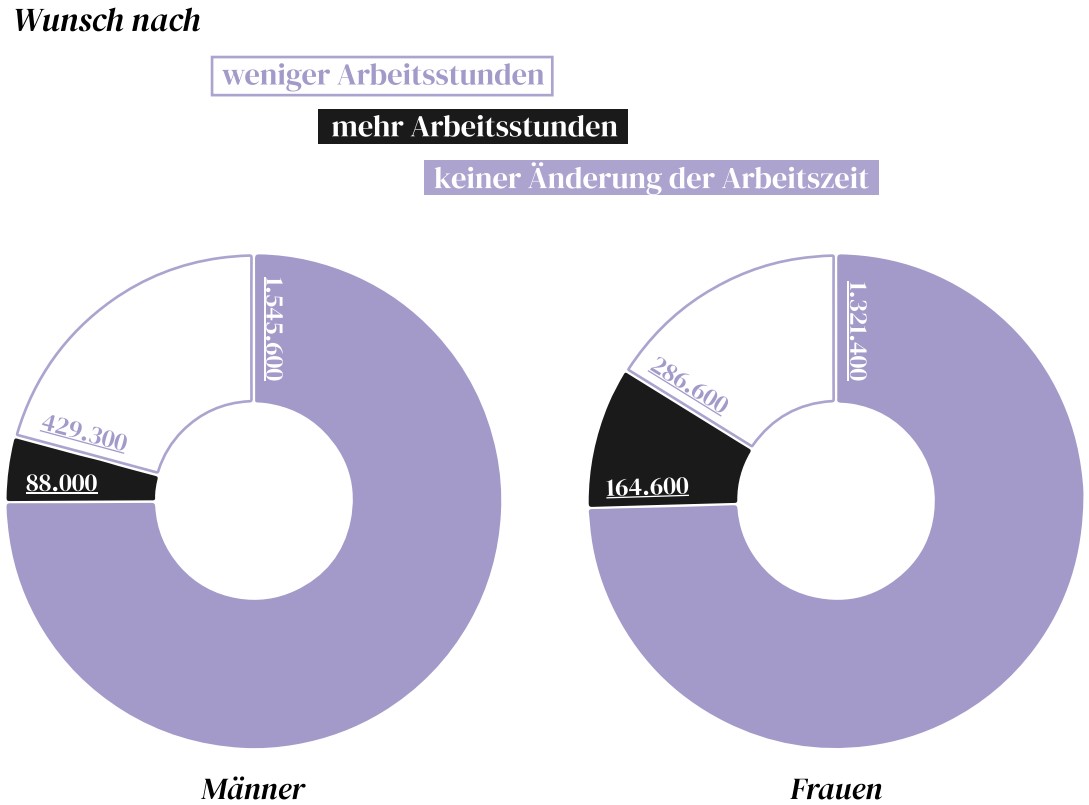

In Österreich sind Frauen jedoch, laut den Daten der Statistik Austria vor der Corona-Pandemie, mit ihrer Arbeitszeit größtenteils zufrieden: Fast drei Viertel der weiblichen Erwerbstätigen wünschen keine Veränderung ihrer Arbeitszeit – und sogar fast jede zehnte unselbständig Erwerbstätige würde gerne mehr Stunden pro Woche arbeiten. Etwa ein Fünftel der Unselbständigen beiden Geschlechts würde gerne weniger arbeiten.

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, Jahresdurchschnitt 2019

Bei den selbständigen Männern sind es sogar fast zwei Fünftel, die sich eine Arbeitszeitreduktion wünschen (siehe Grafik 3). Allerdings gilt es zu beachten, dass in der Antwort auch der finanzielle Verlust, der damit verbunden wäre, berücksichtigt werden sollte. So können sich wohl viele Beschäftigte eine Arbeitszeitreduktion bei niedrigerem Einkommen schlichtweg nicht leisten, Stichwort Alleinerziehende.

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, Jahresdurchschnitt 2019

Regula Blocher ist Academic Coordinator an der FHWien der WKW. Dort unterrichtet sie im Studienbereich Journalismus & Medienmanagement die Fächer Datenjournalismus und Multimedia.